室町時代の初期、加賀地方への仏教の布教とともに主に仏前の打敷[うちしき]、僧侶のお袈裟[けさ]など仏の荘厳[しょうごん]飾りとして京都から伝えられた手刺繍の技法である。

当初から極めて尊いものとして制作され用いられてきた。

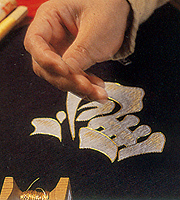

刺繍は、手でもってひと針ひと針仕上げるのと、ミシンでもって仕上げるのと2通りの加工方法がある。加賀繍は、前者である。

従って大量生産はできないが、ミシンには出来ないキメ細かい加工や、風合いのある加工が可能であり、これにより伝統産業に相応しい加工製品を製造することが出来る。

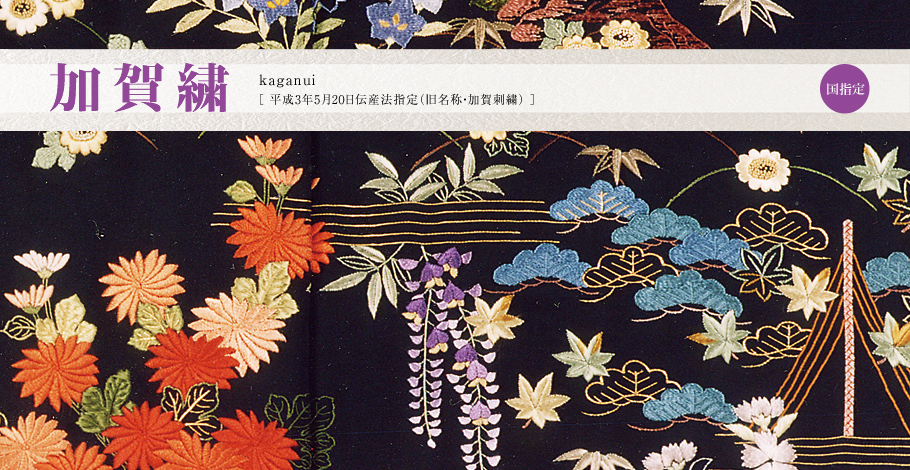

加賀繍は、加賀百万石の美と誇りが育んだ指先の繊細で高度な刺繍技術である。

金糸・銀糸をはじめ多種多様の絹の色糸を、ひと針ひと針丹念に手で縫い上げて描き出す絵や模様を立体感あふれる美しい図柄で浮かび上がらせるのが特徴であり着物や帯に華やかな表情を持たせてきた。

また、工芸品の幅を広げようと加賀繍を使って表現する絵画(額絵)や傘に和紙や刺繍糸をあしらったルームランプやタペストリーを中心としたインテリアの開発にも取り組んでいる。

| 主な生産地 | 金沢市・白山市 |

| 主な製品名 | 帯、訪問着、室内装飾品 |

| 主な生産者 |

石川県加賀刺繍協同組合

|