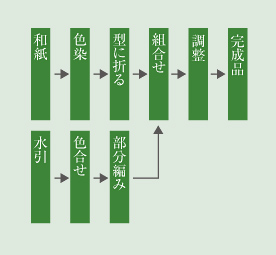

水引は元来贈り物の飾りとして、主に祝事に用いられた。その語源は麻などを水に浸して皮をはぎ、ひもとしたことにあると言われ、紙の発達と同時に美しい水引ができたものと思われる。

江戸時代、武士や町人の頭にまげを結ぶ元結いとしても作られていた。現在は、材料の水引は県内で作られていないが、水引細工は技術も進歩し、特に慶事用の華やかな松竹梅や鶴・亀・宝船飾りなどが受け継がれている。

また大正初期に、津田左右吉氏が屠蘇につける蝶からヒントを得て内裏びなを考案し、水引人形の基礎を作り、技法が津田家に伝えられている。

この人形は、金沢の風土にあるわびさびの精神に通じる気品の高い人形として、高い評価を受けている。

| 主な生産地 | 金沢市 |

| 主な製品名 | 内裏びな、芭蕉翁、婚礼用水引飾など |

| 主な生産者 |

津田水引折型

〒920-8031 金沢市野町1-1-36

TEL.(076)214-6363 |