加賀藩2代藩主前田利長が、京都より後藤琢乗を招き、装剣技術を開発したのが起源と言われ、元禄時代には一般彫金のほか金属象嵌加飾の優れた作品ができていた。

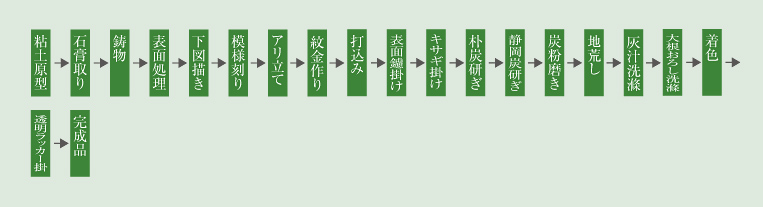

金属面の象嵌する紋様部分を0.1ミリ~0.2ミリの深さにタガネで刻り下げ、底部を広げる。そして紋様に別の色の金属をはめ込み上から鎚とタガネで打ちならす。

打ち込んだ紋金がアリの部分に延び広がり抜け落ちないように固定される「平象嵌」の技法が特徴である。

藩政時代には、武具を中心に隆盛を極め、特に加賀象嵌鐙[あぶみ]は、天下の名品とされ、幕府諸大名に進献された。

明治維新後、絶滅状態になったが、花瓶、香炉等の製造で復活し、戦中戦後の難関を経て、現在では、若手後継者も現れ、復興のきざしもみえている。

| 主な生産地 | 金沢市 |

| 主な製品名 | 花瓶、置物、茶道具、装身具 |

| 主な生産者 |

加賀金工作家協会

〒920-0942 金沢市小立野5-11-1 金沢美術工芸大学内

TEL.(076)262-3531 加賀象嵌伝承研究会

〒920-0845 金沢市瓢箪町8-33

TEL.(076)261-3919 |